Vous souvenez-vous de René et Jeanne, nos amoureux sarthois de 50 ans ?

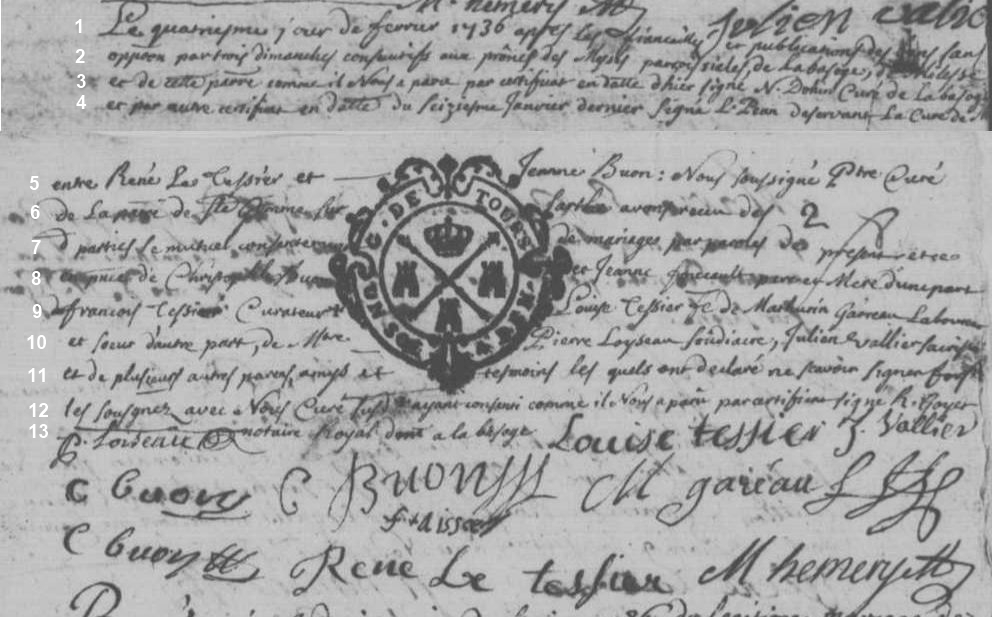

Nous nous intéressons aujourd’hui à leur acte de mariage, daté du quatriesme jour de fevrier 1736

à Ste Gemme sur Sarthe

(aujourd’hui Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Sarthe). Ce document se révèle d’une grande richesse et intéressera donc les généalogistes débutants ou qui entament leur quête d’ancêtres au-delà de la Révolution française. La structure de l’acte ainsi que les formules et abréviations employées sont en effet des clés permettant d’aborder ensuite tout autre acte de mariage extrait des registres paroissiaux.

Il peut aussi constituer un bon exercice de paléographie pour les généalogistes confirmés (niveau de difficulté moyen).

Bonne lecture ! 😉

De l’importance des actes de mariage pour le généalogiste

L’acte de mariage est un document clé pour l’établissement d’une généalogie. Il permet – notamment dans une première phase d’accumulation d’ancêtres et sur la période post-révolutionnaire – de remonter rapidement le fil du temps et de voir s’étoffer les branches de son arbre généalogique. Y sont cités les parents des époux, leurs dates et lieux de naissance… Ce document fait donc le bonheur du généalogiste…

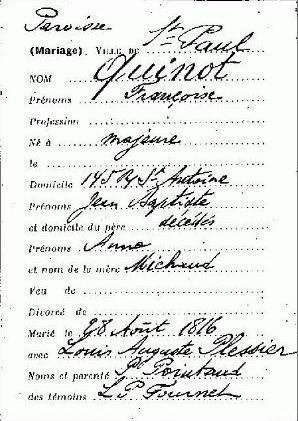

… mais peut aussi le laisser dans une grande misère. L’acte de mariage peut se révéler bien décevant car d’une grande pauvreté. Le cas est rare après la Révolution (on peut penser toutefois à l’État-Civil reconstitué de Paris, cf. exemple ci-contre). Par contre dans les registres BMS, on peut régulièrement « tomber », parfois après une longue quête, sur un acte dans lequel l’un des conjoints se remarie, et donc ses parents ne sont pas mentionnés, un acte de mariage non filiatif (le curé n’a pas daigné citer les parents des époux), ou encore un acte d’une ligne, laconique : tel jour au-dit an, untel et unetelle se sont espousés…

Mais dans les registres paroissiaux, l’acte de mariage peut aussi être complet et même d’une grande richesse. Il faut alors savoir le lire et n’en perdre aucune miette. Décryptage et conseils de lecture…

Décryptage d’un (riche) acte de mariage du début XVIIIe siècle

Entamons donc la lecture de l’acte de mariage devant l’église de René LE TESSIER et Jeanne BUON.

Mariage de René LETESSIER et Jeanne BUON, 1736, Sainte-Jamme-sur-Sarthe - cote 1MI 843 R1 vue 36 | © Archives Départementales de la Sarthe

En préambule au mariage : la date, les bans…

[ligne 1] Le quatriesme jour de fevrier 1736

.

Importante, la date !

La date du mariage permettra d’estimer la période sur laquelle rechercher les baptêmes des époux (je retranche environ 20 ans pour l’homme, et un peu moins pour la femme) et de trouver donc ensuite le… mariage de leurs parents ! Une date à bien lire puis consigner sans erreur de recopie ou de saisie. Si vous éprouvez quelques difficultés à sa lecture, consultez d’autres actes écrits de la main du même curé et comparez. Regardez notamment les actes qui précèdent et suivent celui qui vous intéresse.

[lignes 1 à 3] après les fiancailles et publications des bans sans oppson par trois dimanches consecutifs aux prônes des messes paroissiales de La basoge, de Milesse et de cette parre

.

Une première formulation typique, qui révèle les pratiques de l’époque ancrées dans la lutte de l’Église contre la polygamie ainsi que les mariages de parents (par le sang ou par affinité, par alliance). Les bans, au nombre de trois (sauf dispense), permettaient à tout paroissien de signaler un éventuel empêchement au mariage.

L’intérêt pour le généalogiste réside ici dans le fait que le curé mentionne les localités dans lesquelles ont été proclamés les bans, qui comptent en général les paroisses de naissance et de résidence des époux – on peut lire dans certains actes les termes « de droit » et « de fait ». Dans le présent acte, le curé cite deux paroisses, et c’est bien à La Bazoge et à Sainte-Jamme qu’on trouve en 1718 les baptêmes de René et Jeanne (La Milesse peut être le lieu de résidence des parents de Jeanne).

L’engagement solennel des époux

[lignes 5 à 7] entre René Le Tessier et Jeanne Buon : Nous soussigné Ptre Curé de la parre de Ste Gemme sur Sarthe avons reccu des d parties le mutuel consentement de mariages par paroles de present

.

Et voilà l’engagement solennellement et publiquement prononcé. L’échange des consentements, par les époux eux-mêmes, est le pilier de la cérémonie de mariage. L’expression « par paroles de présent » prouve qu’il s’agit bien là d’un acte de mariage. Pour des fiançailles – qui jusqu’à la fin du XVIe siècle valaient mariage – la formule aurait été « par paroles de futur ».

C’est ici dans le texte de l’acte que l’on trouve les prénoms et noms des époux, information évidemment capitale qu’un bon curé, ou ultérieurement un autre clerc, a parfois pris la peine de noter en marge de l’acte rédigé. En cas de difficulté de lecture d’un nom, regardez s’il n’apparaît pas d’autres fois plus avant dans le document et observez aussi les éventuelles signatures présentes.

Les parents présents et témoins du mariage et les signatures

[lignes 8 à 10] en pnce de Christophle Buon et Jeanne Foucault pere et Mere d’une part francois Tessier Curateur + … Louise Tessier fe de Mathurin Garreau laboureur et soeur d’autre part, de Mtre…

. Suivent des témoins de l’Église (un sous-diacre et le sacriste) et [ligne 11] plusieurs autres parens, amys et tesmoins

, malheureusement sans plus de détails.

Les témoins ont été imposés par l’Église pour lutter contre les mariages clandestins (deux à partir du Concile de Trente en 1563, quatre après l’Ordonnance de Blois de 1579 du roi Henri III, qui décrète aussi le caractère obligatoire de l’accord des parents).

Ici sont mentionnés – ou peuvent être mentionnés, selon la bonne volonté du curé – les père et mère (vivants) ou « représentants légaux » qui ont autorisé le mariage, ainsi que d’autres parents (frères et sœurs, oncles et tantes, etc.). Des indications souvent séparées par l’inséparable binôme « d’une part »… « d’autre part ». Toutes ces informations doivent être exploitées. C’est parfois grâce à un collatéral que l’on identifie des parents non mentionnés dans l’acte de mariage de nos SOSA.

[lignes 11 et 12] les quels ont declaré ne scavoir signer fors les sousgnez avec Nous Curé susd

.

Suivent dans cet acte de nombreuses signatures, ce qui n’est pas si courant pour l’époque. Depuis 1667 (Code Louis qui instaure par ailleurs la tenue des registres en double exemplaire), les curés demandent aux époux de signer, ce qui clôt officiellement la cérémonie religieuse.

Quel était le niveau d’éducation de nos ancêtres ? L’absence de signature, parfois remplacée par une marque (le plus souvent une croix, parfois entourée par les soins du curé avec la formule « la marque de untel »), prouve l’illettrisme. Sa présence n’est par contre qu’une (petite) indication du niveau d’éducation de l’individu concerné. Une écriture mal assurée suggèrera une signature apprise par cœur, par recopie, tandis qu’une belle signature ornée d’une ruche (cf. celle de M. hemery par exemple) permettra raisonnablement de conclure à un bon niveau d’éducation, qui pourra être confirmé par la profession.

Un renvoi intéressant

[lignes 12 et 13] ayant consenti comme il nous a parû par certificat signé R. Goyer notaire Royal dmt a la basoge

.

Un renvoi signalé par une « + » après le mot « Curateur » (ligne 9), qui donne une indication intéressante (et précise, quelle chance !). Une invitation à explorer le fonds des archives notariales…

Les renvois signalés dans les actes des registres paroissiaux sont quelquefois difficiles à trouver (le renvoi est situé ici en lignes 12 et 13, dans le prolongement de l’acte et juste avant les signatures). Ils peuvent toutefois donner de précieuses informations, ou… corrections !

Notez que d’autres informations, non présentes ici, peuvent figurer sur les actes de mariage : âge des époux ou leur situation de majeur ou mineur, profession des mariés (au moins celle du futur époux), mention du décès des parents (et paroisse), dispense de consanguinité et sa date de délivrance (intéressante car la minute correspondante, si elle existe encore, contient un petit arbre généalogique), dispense d’affinité, établissement d’un contrat de mariage, reconnaissance d’un enfant né avant le mariage…

Notez enfin que sous l’Ancien Régime, le mariage avait généralement lieu dans la paroisse d’origine de la mariée.

Synthèse des abréviations rencontrées

En complément de ce décryptage, voici la liste des abréviations que contient l’acte étudié, complétée de quelques autres abréviations courantes dans les actes des registres paroissiaux. Cette liste d’abréviation dans les actes de mariage des registres paroissiaux reste toutefois incomplète, ne prenant pas en compte, entre autres, les particularismes régionaux voire locaux que vous pourrez rencontrer lors de vos recherches généalogiques.

Notez que les abréviations peuvent apparaître sous plusieurs formes : suivies ou non d’un point, surmontées ou non d’un trait ou d’un « tilde », avec une partie en exposant (éventuellement soulignée) ou non…

|

septembre octobre novembre décembre dits demeurant femme habitant ledit / ladite Maître opposition paroisse présence Prêtre Sieur Sainte susdit(s) veuf / veuve |

ou 7bre ou 8bre ou 9bre ou Xbre, 10bre… (peu fréquent) variantes : « d. », « dict », « dt », « dts », « dud », « aud. » – – – – – – écrite aussi « psse » (qui peut sembler être « pffe ») ou « psse », « parr » aussi « pce »… ou « ptre » ou « Sr » – – – |

Les prénoms peuvent aussi faire l’objet d’abréviations (Xtophe pour Christophe, fran pour François…).

La citation

« Libre n’est pas celui qui refuse de s’engager. »

Christiane SINGER (1943-2007)

Éloge du mariage, de l’engagement et autres folies, p.18, Albin Michel, 2000

Ping : Noces d'or en Sarthe à la fin du XVIIIe siècle | Yvon Généalogie